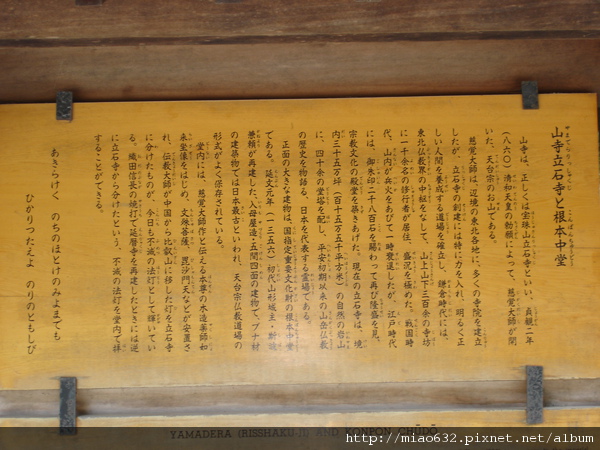

山寺又稱<立石寺>,是山形及仙台之「仙山線」上重要鐵道站,也是山形市北邊最著名的佛教聖地,西元860年由慈覺大師所建,有1000多年的歷史,是與『奧之細道』有深厚淵源的古剎。

在山寺古樸木造車站即可遠望位於山腳以及山上的眾多寺廟,此處沒有五彩繽紛的街道,村莊景象恬謐靜適,作為比叡山延曆寺的別院,從修行者參道的階梯往上走,沿途狹窄蜿蜒,茂密杉木高聳入雲,大小寺院臨山岩而建築,石壁及樹木聳然直立。

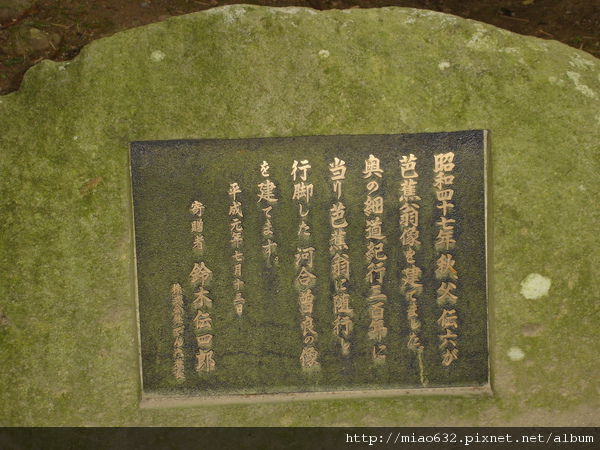

上山入口有立牌寫著<爬上一階可斷除一份煩惱>,沿著有『奧之細道』之稱的1015階石梯而上,在姥堂的木碑上寫著<從此往上即是極樂淨土>,這個二分法並不具有說服力,但這片擁有絕美的山色以及奇岩怪石的絕景,的確讓人彷彿進入仙林之境;它有著美麗的山巒和溪谷,從山寺本堂前面或站在如法堂往下望,可以看見深淺不一的紅葉,披染在遠方的山頭,以及山腳下的谷地,點綴其間的還有低矮的民家,景緻風雅,宛如中國潑墨山水畫;松尾芭蕉於旅途中到訪,曾吟詠俳句「閑さや巖にしみ入る蝉の声」意指「山林幽靜中,蟬鳴浸滲岩石裡」,這是山寺馳名之淵源。

慈覺大師,是日本天台宗高僧最澄的弟子,曾追隨其師足跡,遠渡唐時中國求法,它是於唐文宗開成三年(838年),日本派遣第十八次遣唐使時以“請益僧”身份參加,一行人從福岡出發,歷經千難萬險,終於抵達揚州,前往開元寺求法7個多月,學習中國佛教的修行方法,並前往其他寺院聽講座、抄佛經。(“請益僧”是在佛教上學有專長、帶著疑難問題前來大唐質疑問難的僧侶)。

唐時的揚州是一座熙攘繁華國際大都會,圓仁將其在揚州期間的所見所聞,記載在《入唐求法巡禮行記》一書中,與馬可波羅的《馬可波羅遊記》、玄奘的《大唐西域記》並稱為“東方三大旅行遊記”,此書亦成為考證唐代揚州歷史和風俗的重要史料。

圓仁後同遣唐使一道返回日本,因船舶渡海時偏離方向,反而有機緣在山東、河北、山西、陜西、河南、安徽等地繼續求法。(這在當時是常有的事,鑑真和尚歷經第五次東渡日本才成功,在第四次東渡中失明。阿倍仲麻呂漢名鼂衡,和王維,李白都是好朋友,返日時一度誤傳船難,李白寫了一首<哭鼂衡詩>日本鼂卿辭帝都,征帆一片繞蓬壺,明月不歸沉碧海,白雲愁色滿蒼梧。),

他回到日本後,深得天皇信任,於比叡山設灌頂台,建立總持院,弘傳密教和天台教義;並在「常行三昧堂」,提倡淨土念佛法門,成為延曆寺第三代座主,繼承最澄遺志大力弘揚大乘戒律,駐錫十年間,使日本天台宗獲得很大發展;圓寂後,清和天皇賜慈覺大師諡號。成為第一個被追封為大師的高僧。今日日本東北處處可見他的足跡及影響,如瑞嚴寺,中尊寺及毛越寺一為其所開創

在本堂牆上,左邊有<一千兩百年不滅之法燈>,右邊是<本尊藥師如來>,藥師佛與釋迦牟尼佛、阿彌陀佛為「三寶佛」,亦稱橫三世佛。東方藥師佛與西方阿彌陀佛被視為解決眾生生死問題之兩大並行佛陀,見之並不意外;但橫批則是「般若面」,令人觸目驚心。

在松島瑞巖寺,當看到一尊尊姿態各異的觀音像時,心中隨即浮現佛教儀式中的假面具~~般若面,有一說法認為見此般若面,無意看到盛怒的自己因而幡然省悟;也有另一說法是所謂<不眨眼之憂傷>。

第二度與<般若面>直面相對,我想得非常非常的多……

所謂的「言與意反」,是指表面說出來的意思和內裡隱藏的真意恰恰相反,呈現正負價值相對立的矛盾(paradox)情形。人們為了把自己的思想表達得更深刻、更有力、更有趣,常常說出與本意相反的話,寫出與本意相反的文字,用來傳達與文字表層意義迥然不同的深層意義。

「反諷」原為古希臘戲劇中的一種角色典型,即「佯作無知者」,這種人在自以爲高明的對手面前說傻話,但最後這些傻話被證明是真理,從而使高明的對手出盡洋相,反諷者佯作無知而口是心非,說的是假相,卻暗示真象。後來,這個詞被作爲一種修辭方法來使用。

「反諷」也是後現代文學與藝術很常見的手法,以對大家耳熟能詳的原作的仿作,稍事改變發展,達到幽默、諷刺,令觀者發出會心一笑的效果,或更進一步解構原作的「唯一性」、「絕對性」,使人朝另一方向去思考問題。最具代表性的藝術作品是杜象(Duchamp)的<芳泉>,一只簽了名的馬桶,還有「翹鬍子蒙娜麗莎」。

而羅蘭巴特(Roland Barthe)的<明室>(La Chambre Claire)是悼念亡母的療傷之作,明明是哀慟逾恆,許多情感有待宣洩,但面對<冬園>(巴特母親還是五歲小女孩的照片),巴特卻無話可說,於是這本討論攝影的書,主題最終竟是不斷談論著「沒什麼好談」的事,十分反諷,而無話可說卻更見作者傷痛之深。

反諷的使用是因為開門見山的宣講無法窮盡作者想要表達的全部意思,它以提出另一種可能代替正面的撻伐批判。但反諷做為一種策略,無法產生正面積極的創造,它是一股消極的力量,只能解構,不能建構。

沖繩有一種舞蹈,舞者必須眼睛圓瞪,面無表情地表演,他們必須練到完全不眨眼的境界才能出場,據說舞蹈情節是纏綿悱惻,悽婉動人的愛情故事,只要一眨眼,淚水就會不聽使喚簌簌流下,但是沖繩舞者並不戴面具,他們是練到完全不眨眼的境界。

沖繩舞者是在建構嗎?

尼采說:「參透為何,迎接任何。」意即:人只要參透為何而活,即能承受任何煎熬。也就是「懂得『為何』而活的人差不多『任何』痛苦都忍受得住」。饑餓、屈辱、恐懼、以及對慘無人道的憤慨,也都因為心中珍藏著愛侶親人的身影,或懷著不絕如縷的幽默感,或因為宗教信仰,甚或是對花草、樹木晨曦夕照的一瞥,而變得差堪忍受。

人類生命的動力在於尋出意義。

人要尋求意義是生命中原始的力量,也是人之所以為人最獨特的部份;人可以為著他的理想與價值而活,也可以為著他的理想與價值而死。他相信人類生命的動力在於尋找意義:人只要了解為何而活,即能承受任何煎熬;而且無論處境如何,都有自由選擇的餘地。

意義治療大師維克多˙法蘭可(Victor E Frankl)提倡從三類價值或者說三種可能性來找出生命的意義:

1.做一件事,成就一種創造。

2.一種經驗,亦即人的相會與相愛。

3.面對無法改變的命運(如得絕症),卻能賦予生命意義,證實人類能力中最獨特的一部份,那種「將苦難轉化成人類成就」的能力。

意義治療所扮演的角色與其說是一個畫家,不如說是一個眼科醫師。畫家企圖把他所看見的浮世圖傳給我們,眼科醫師則是要我們自己去看見真實的世界。法蘭可要確立他所謂的三類價值或者說三種可能性。因此他在<意義的呼喚>一書中寫道:

剛回到Wien,我去拜訪一個朋友,跟他說我父母、哥哥、還有妻子都死了。我還記得,我那時突然哭了起來,並對他說:「保羅,說真的,如果一個人一下子遭遇那麼多,受了那麼多考驗,那一定有其『意義』。我覺得,我只能這麼說,似乎有什麼在等著我,期待我去作。我是為某事而存在的。」

二次大戰中,法蘭可已享盛名,其實能及時脫身、移民到美國,但他沒這麼做,為了能繼續與親人相處,他也被送進Auschwitz集中營,赴了一場十字架的試煉。他說: <在那裡,人有兩種特有能力:「自我超越」和「自我脫離」,藉由生死存亡得到的驗證....超越我們自己,到我們自己之外...化身其外而觀之....然後我開始想像...也就是我現在所看到的>

他是因此發現悲境之後的意義,以及超越悲境的可能性,

他說 :

我們其實不該去問「生命有什麼意義」,因為該被問的是我們自己。我們應該去回答「生命問我們的問題」;而要回應這些「生命的問題」,我們就必須為我們自己的存在負責。....「終極意義」是,而且必須是,超越我們的理解力,我將之稱為「超意義」....對於它,我們只能相信,而且必須相信....這其實就是對Spinoza所宣揚的「愛命運」的發現。

這可以說是建構嗎?

我確確實實地爬完了山寺的1015階石梯,也看到了<遊化六道拔苦與樂>的菩薩,但是我的疑問仍未除……

留言列表

留言列表